Аллокация расходов: как понять, кто и за что платит внутри компании

В какой-то момент любая компания доходит до этого вопроса:

— «А из-за чего такие большие расходы на ИТ?»

— «Как распределить общие расходы между продуктами?»

— «Какой продукт стоит масштабировать, а какой нет?»

Ответ почти всегда один — аллокация. То есть распределение косвенных расходов между подразделениями, проектами, продуктами.

Если у вас один человек, один компьютер и один договор — всё просто.

Если у вас десять команд, пятнадцать проектов и расходы, которые тянутся сквозь всё — уже нет.

Вот тут начинается самое интересное.

1. Сначала — как это вообще работает?

Есть три основных подхода к методу распределения — то есть к логике того, КАК переносятся расходы между подразделениями.

🔹 Прямой метод

Расходы сервисных подразделений сразу ложатся на центры прибыли. Без взаимных услуг, без сложных расчётов.

📌 Просто. 📉 Но грубо. Используется, когда поддерживающие центры работают только «в одну сторону».

🔹 Каскадный (пошаговый)

Затраты передаются по очереди: вначале — тот, кто обслуживает всех, затем следующий. Каждый центр, завершив перенос, больше не участвует.

📌 Прозрачнее, чем прямой. 📉 Но приближённо: взаимные услуги между сервисными центрами учитываются не полностью.

🔹 Перекрёстный метод (тарифно‑сервисная модель)

Самый точный, но и самый требовательный. Все взаимные услуги между центрами учтены. Используется система уравнений или графовая модель, пока все расходы не распределятся окончательно.

📌 Идеально для расчёта себестоимости. 📉 Требует автоматизации и аккуратной методологической настройки.

2. А теперь — драйверы

Метод — это «куда и как». А драйвер — это «по какому принципу делим». Драйвер — показатель, по которому система понимает, кто сколько ресурсов потребил. Это может быть площадь, выручка, ФОТ, количество заказов — в зависимости от цели и доступных данных. От того, насколько правильно вы его выберете, зависит многое: точность, управляемость и доверие к модели.

3. Варианты выбора драйвера (от простого — к точному)

Не существует «плохих» драйверов. Есть те, которые лучше соответствуют вашей текущей ситуации. Начать можно с простого, а затем двигаться к более точным вариантам.

🟥 1. Экспертные оценки / вручную заданные доли

Используется, когда данных пока нет, а распределение уже нужно. Можно начать с этого, чтобы быстро запустить модель, но важно помнить: это субъективно и сложно обосновать. Хорошо подходит для пилотных расчётов, но не для регулярного использования.

🟥 2. Фиксированные доли (30/70, 50/50 и т. д.)

Когда-то установили — и живём с этим. Удобно и стабильно, не требует постоянных пересчётов. Но бизнес меняется, а статичная пропорция — нет. Со временем начинает искажать картину и мотивировать неверные решения.

🟧 3. По прибыли или марже

Звучит разумно: больше заработал — больше плати. Иногда используется для мотивации. Однако прибыль — это результат, а не причина, поэтому такой драйвер может «наказывать» эффективные направления и не отражать фактическое потребление ресурсов.

🟨 4. По выручке

Один из самых популярных подходов, т.к. данные доступны и расчёт быстрый. Но выручка не всегда коррелирует с затратами: два продукта с одинаковой выручкой могут требовать разной поддержки. Хорошо как временное решение, пока собираются более точные показатели.

🟨 5. По количеству операций / объёму

Распределение по числу заказов, заявок, звонков. Уже ближе к реальному потреблению и учитывает нагрузку. Минус — не отражает сложность: одна операция может быть простой, другая — ресурсоёмкой.

🟩 6. Финансовые драйверы (ФОТ, прямые затраты)

Подход, когда ресурсы сложно посчитать напрямую, но понятна структура затрат. Часто используется для распределения HR‑, офисных и ИТ‑расходов. Минус — не все ресурсы пропорциональны зарплатам или материалам.

🟩 7. Причинно‑следственные (ресурсные)

Самый осознанный вариант. Драйверы отражают реальное потребление: площадь — для аренды, кВт·ч — для энергетики, число пользователей — для ИТ, количество заявок — для поддержки. Требует учёта, сбора данных и, возможно, автоматизации, но даёт наилучший управленческий эффект.

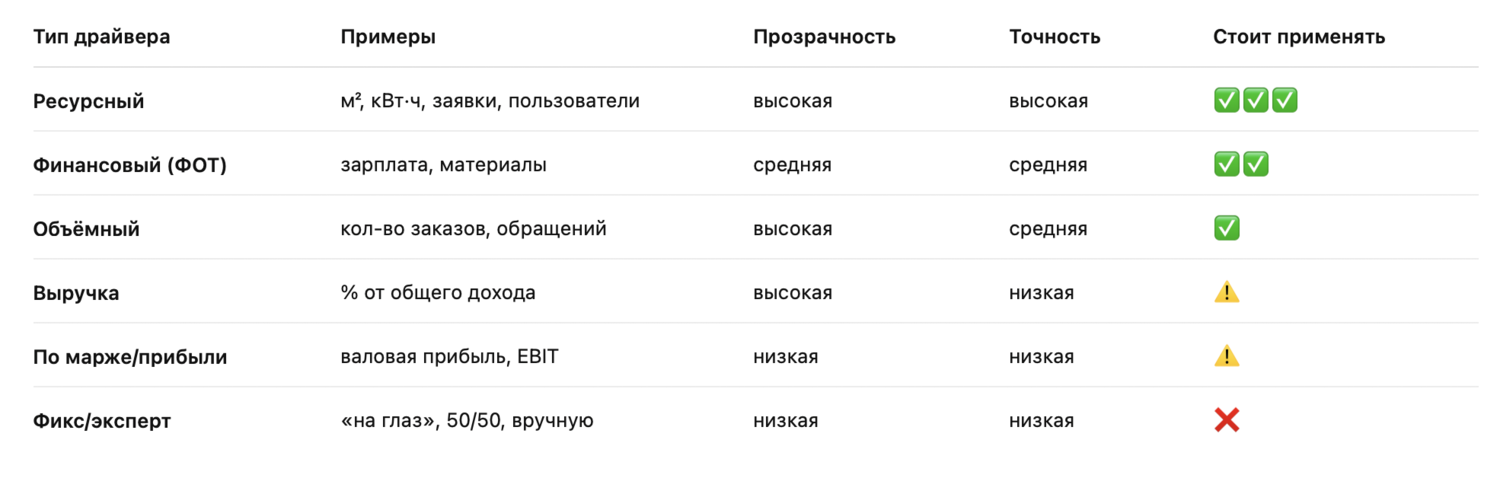

4. Сравнительная таблица

5. Главное

— Начинать можно с простого. Если данных нет — экспертная оценка лучше, чем ничего, но это временно.

— Цель аллокации — управляемость. Она нужна, чтобы принимать решения, а не только «красиво делить» расходы.

— Хорошие драйверы не обязательно сложные: даже простые ресурсные показатели дадут больше понимания, чем выручка.

Если уже пробовали — отлично, вы на верном пути. Если только начинаете — возьмите простой подход, но оставьте возможность расти. Перекрёстный (тарифно‑сервисный) метод + причинно‑следственные драйверы дают максимум точности, но требуют готовности процессов и данных.

Нужны примеры из практики или демонстрация на ваших данных? Дайте знать — соберём пилотную модель и покажем, как это работает.